オフィスの働きやすさや印象を大きく左右するのが、オフィスレイアウトです。レイアウト次第で、業務の効率化や社員同士のコミュニケーション向上にもつながります。

本記事では、オフィスレイアウトの基本パターンと、それぞれの特徴を詳しく解説。さらに、快適な空間づくりに役立つオフィス家具の選び方についてもご紹介します。理想のオフィス環境を整えるための参考にしてください。

目次

基本オフィスレイアウト3選

近年はフリーアドレスが人気ですが、チームビルディングを重視し、フリーアドレスを廃止する企業もあります。このように、オフィスレイアウトは自社の事情と合わせて検討しましょう。ここからは、オフィスレイアウトとそのメリットについてご紹介します。

対向型(島型)レイアウト

対向型レイアウトは、社員の座席が向かい合わせになるレイアウトで、島型レイアウトともいわれます。島内の社員同士でコミュニケーションを取りやすいことがメリットで、部署やチームコミュニケーションを重視したい場合は、このレイアウトが相性抜群です。

背面式レイアウト

背面式レイアウトとは、社員同士のデスクを背中合わせにする配置の仕方です。振り返るだけで顔を合わせて会話できるため、コミュニケーションが取りやすいことが特徴。デスクの作業中に他のものが視界に入りづらく、集中しやすい作業環境を作れる点もメリットです。集中作業とコミュニケーションのバランスを取りたい企業は、背面式レイアウトを取り入れましょう。

ブース型レイアウト

ブース型レイアウトとは、パーテーションや家具などで、一人ひとりのスペースを作るレイアウトです。個人で参加するweb会議が多い場合や、集中して作業する必要がある職種に最適なレイアウトです。

実は多い、特殊なオフィスレイアウト3選

次からは、少し特殊ですが、実は多くの企業やシチュエーションで取り入れられているレイアウト3選をご紹介します。

同向型(並列型)レイアウト

同向型レイアウトとは、デスクを同じ方向に並べて配置するレイアウトです。銀行などの店舗窓口でよく見かけますが、人と向かい合わず作業に集中しやすいという点から、オフィスにも用いられることがあります。また、プレゼンテーションやセミナーを行う際も、同向型レイアウトが適しています。

左右対向型レイアウト

左右対向型レイアウトは、列ごとにデスクの方向を変える方法です。基本的には、隣接する列は逆向きにし、そうでない列は同じ向きに並べることで、顔が向き合わず背中が見えるような形です。集中したい環境を手間なく作りたい場合におすすめです。

ユニバーサルレイアウト

上長席など特別な配置の席を設けず、すべてのデスクを均一に並べる固定席のレイアウト形式です。デッドスペースが少なく、組織変更や人員の増減に柔軟に対応できるというメリットがあります。

その他、珍しいオフィスレイアウト

クロス型レイアウト

クロス型レイアウトとは、テーブルを縦横に交差して配置するスタイルです。動線が固定化せず、部署間で自然に会話をすることができるので、社内コミュニケーションの活性化が期待できます。

ブーメラン型レイアウト

120度の角度が付いた机を使い、1人あたりの作業スペースを広く確保したレイアウトです。一人当たりのスペースを広く確保できるため、モニターを複数置きたい場合に適しています。座席の前はパーテーションで区切られるため、作業に集中しやすいという特徴もあります。

オフィスレイアウトの基本ステップ

ここまでは、オフィスレイアウトにはどのような種類があるのかと、その特徴について解説しました。ここからは、自社に合ったオフィスレイアウトを考える基本的なステップについてご紹介します。

ステップ1:現状の課題を洗い出す

まずは現状のオフィスの課題を洗い出し、オフィスレイアウトによって改善したいポイントを明確にしましょう。オフィスレイアウトを変更する場合は、予算やスケジュールに沿って進められるような計画を立てることが大切です。

ステップ2:理想のオフィス像を描く

理想のオフィス像に合わせて、オフィスレイアウト変更を検討しましょう。ステップ1で洗い出した課題を解決できるようなオフィスをイメージすることが重要です。

ステップ3:レイアウトの基本計画を立てる(ゾーニング、動線、寸法)

オフィスレイアウトの設計の際は、ゾーニングが重要です。ゾーニングとは、オフィスを目的に応じて区画を分けることです。家具やオフィスの寸法を図り、社員の動線に沿って、デスクや会議室を配置しましょう。

ステップ4:家具を選ぶ

レイアウトの基本設計に合わせて、オフィス家具を決めていきます。理想のオフィス像やコンセプトに合った家具にすることで、統一感のあるオフィスにしましょう。

ステップ5:レイアウトを具体的に落とし込む(レイアウト、座席運用)

レイアウト変更の目的をもとに、具体的なデスクの設置や運用方法を検討します。コミュニケーションの円滑化など自社が強化したい項目と、設備や家具の配置などの業務効率を考えた視点の両方が必要です。

ステップ6:施工・移転

オフィスレイアウト変更に伴う施工や移転を行う際は、不具合が起きないように依頼する業者と綿密に打ち合わせを行いましょう。オフィス環境に関するトラブルが発生した際に、迅速に対応できる体制を作っておくことが大切です。

オフィス移転については、以下の記事でも紹介しています。

レイアウトを考えた家具選びのポイント

オフィスの印象は、レイアウトや家具の配置によって大きく変わります。次からは、オフィスレイアウトを考慮した家具選びのポイントをご紹介します。

デスク

オフィスデスクは、働き方やレイアウトに合ったものを選ぶことが大切です。大きいデスクを選んでしまうと、オフィスに圧迫感が出てしまいます。デスクの種類を紹介しますので、業務内容などの作業環境も鑑みて、適切なアイテムを選びましょう。

・単体デスク

単体デスクは、1人につき1台使用するタイプのオフィスデスクです。単独で使用できるため、集中して作業を行いたい場合に適しています。

・大型ロングデスク

大型ロングデスクは、幅が広く複数人で使用できることが特徴。人員の増減にも柔軟に対応できるのが大型ロングデスクのメリットです。人事異動や組織変更が頻繁に行われる場合に適しています。

・キャスター付きデスク

キャスター付きのデスクは、移動を手軽に行えることがメリット。利用シーンに応じて様々な目的に柔軟に対応可能です。執務室だけでなく、会議室や休憩スペースにも運用することができます。

・姿勢を変えるデスク

昇降型デスクは、高さを自由に調整でき、姿勢を変えることが可能です。立ったり座ったり、その時の気分に対応することができるので、スタンディングデスクと呼ばれることもあります。長時間座ることを防止できるので、社員の健康促進も期待できます。

チェアの種類と選び方

次に、チェアの種類と選び方についてご紹介します。

・エルゴノミクスチェア

エルゴノミクスチェアとは、人間工学に基づいた構造のワークチェアです。座った時の身体への負担が軽減されることがメリットです。オフィスで長時間の仕事をする方には、エルゴノミクスチェアがおすすめです。

・オフィスチェア

オフィスチェアとは、事務所や会議室など、ビジネスシーンで使用されるワークチェアです。品質や機能性が高いものが多く、快適に座ることができます。前傾姿勢を保つことができたり、座面や背面の位置を調整できたりするワークチェアがおすすめです。

・デザイナーズチェア

デザイナーズチェアは、デザイナーが手がけたアート性のあるチェアです。建築家がプロデュースしている場合もあり、優れた技術で作られたものが多いことが特徴。デザイナーズチェアは、オフィスをおしゃれな空間にするだけでなく、最高の座り心地を味わえることもメリットです。

その他家具の選び方

オフィス家具は、デザインだけでなく、大きさや機能面などを総合的に考慮して検討しましょう。デスクやチェア以外で必要な家具の選び方についてご紹介します。

・会議テーブル

プレゼンテーションや社員研修、ミーティングの際に使用されるのが会議テーブルです。会議テーブルは、数多く種類がありますが、会議の目的や利用人数に応じて適切なものを選びましょう。様々な用途で使用する場合は、手軽にレイアウト変更に対応できるキャスター付きのタイプがおすすめです。

・収納家具

オフィスには保管しなければならないものが多いため、収納家具は必要不可欠です。収納したい物の種類や量に合わせて、適切なタイプの収納家具を選ぶことが大切です。重要な書類を保管する場合は鍵付きのものなど、セキュリティ面が優れているものを選びましょう。

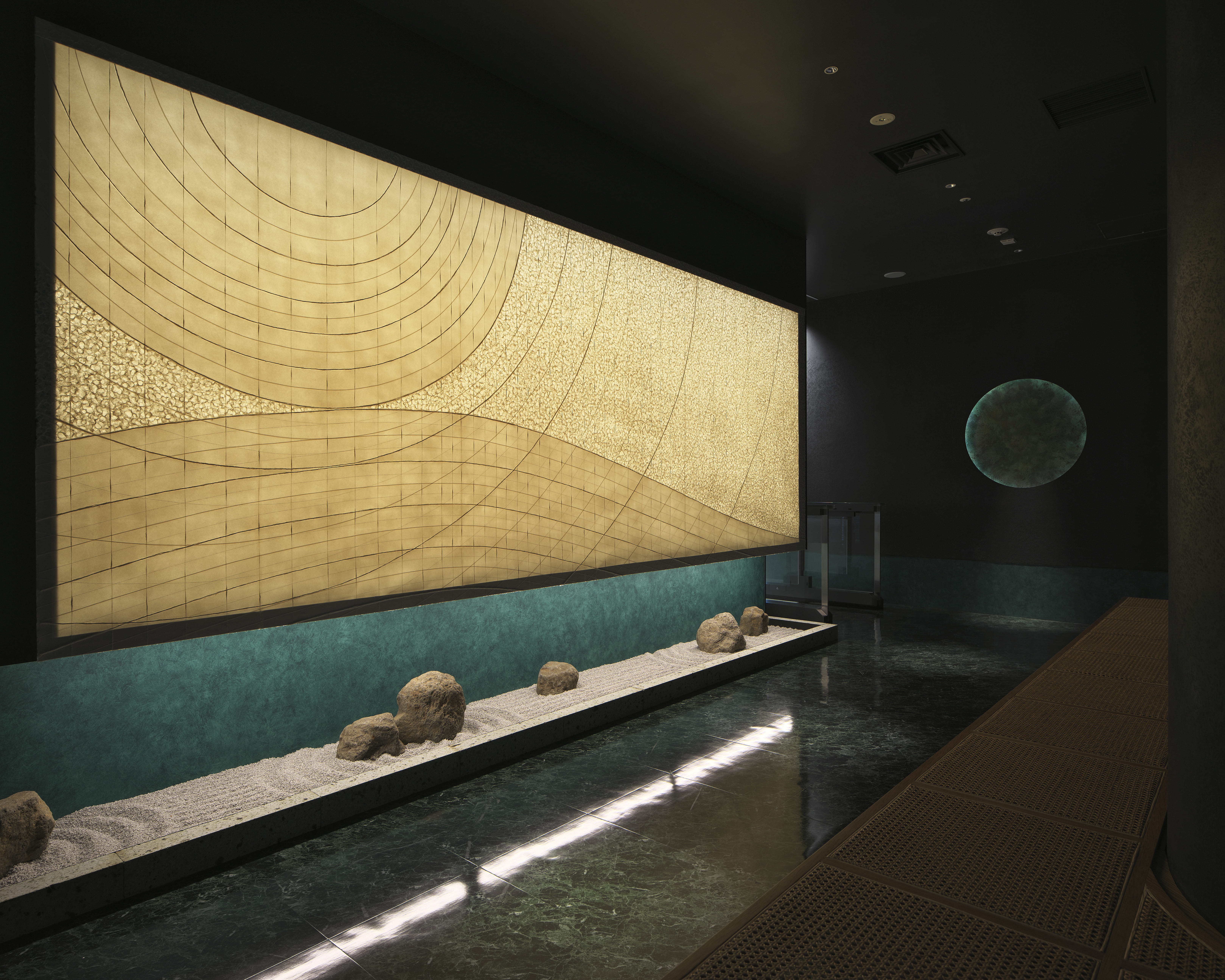

・応接セット

応接室に設置する家具は、取引先に与える印象を左右します。自社のイメージに合った家具を取り入れるように意識しましょう。

・休憩スペース用家具

休憩スペースでは、社員が快適に過ごせる家具を選びましょう。例えば、座り心地のよいチェアやソファを置くと社員がくつろぐことができます。他にも執務室と違う雰囲気のインテリアを置くことで、オンオフの切り替えができ、リフレッシュ効果を高められます。

小規模オフィスの場合の家具選び

オフィスのスペースが小さい場合は、家具が占める割合が大きくなり、圧迫感が出てしまう場合も。背が高い家具は避けるなど、オフィスに対して適切なサイズの家具を選ぶましょう。

また、壁や床と同系色のアイテムや、オフィスの雰囲気にあったデザインの家具を選ぶと、統一感が出てスッキリとした印象に仕上げることができます。

小規模オフィスの場合は、空間に閉塞感を与えないよう、工夫して家具を選びましょう。

オフィスレイアウト時に考える座席運用

ここまでは、社員が働きやすいオフィスにするためのレイアウトをご紹介しました。社員の働き方に合わせて最適なオフィスにするためには、座席運用も一緒に検討しましょう。次からは、座席運用の考え方について解説するので、参考にしてください。

以下で紹介するフリーアドレスと混同しやすい概念としてABWという考え方があります。そちらについては以下の記事をご参照ください。

座席運用の種類と特徴

ここからは、座席運用の種類と特徴について解説します。

・固定席

各社員に座席を割り当て、同じ席で業務を行う運用。一人ひとりの社員がスペースを確保できるので、個人的な書類や仕事道具を置くことができるのがメリットです。

・フリーアドレス

フリーアドレスは、その日の座席を社員が自由に選択して働く運用方法です。毎日座席が変わるため、会社全体でコミュニケーションが活性化することがメリットです。レイアウトの変更も柔軟に行うことができます。

フリーアドレスについては、以下の記事でも紹介しています。

・グループアドレス

グループアドレスは、部署やチーム単位でエリアを割り当て、その中で自由に座席を選ぶ運用方法です。同じエリア内で業務ができるので、チーム内でコミュニケーションが取りやすいことがメリットです。全ての席から自由に座席を選べることができるのがフリーアドレスの特徴ですが、ある程度座席のエリアが決められているのがグループアドレスです。

自社に最適なデスク配置と座席運用を選ぶポイント

この章では、さまざまなデスクの運用方法についてご紹介しました。それぞれのメリットを理解し、オフィスデスクの配置に合わせて、最適な運用方法を決定しましょう。

まとめ

今回は、オフィスレイアウトの考え方や、空間作りのポイントについて解説しました。

ソーシャルインテリアでは、オフィス空間における課題解決をトータルでサポートします。オフィスレイアウトについてお困りの際は、組織規模や予算に応じた柔軟な提案が可能です。オフィスレイアウトの変更を検討中なら、まずは以下よりお気軽にご相談ください。