皆さんは、ビジネスの世界で耳にする生産性向上という言葉を聞いたことはありますか?今回は、生産性向上の意味や、間違われやすい言葉との違いを説明したうえで、どのようなメリットがあり、どのように取り組めばよいのかを紹介します。

目次

生産性向上とは?業務効率化との違いとは?

生産性とは、企業がヒト・モノ・カネといった経営資源によって、どれだけの成果や価値を生み出せるかを指す言葉です。限りある経営資源を有効活用し、現状より少ない工数で、より大きな成果を上げることを生産性向上と言います。

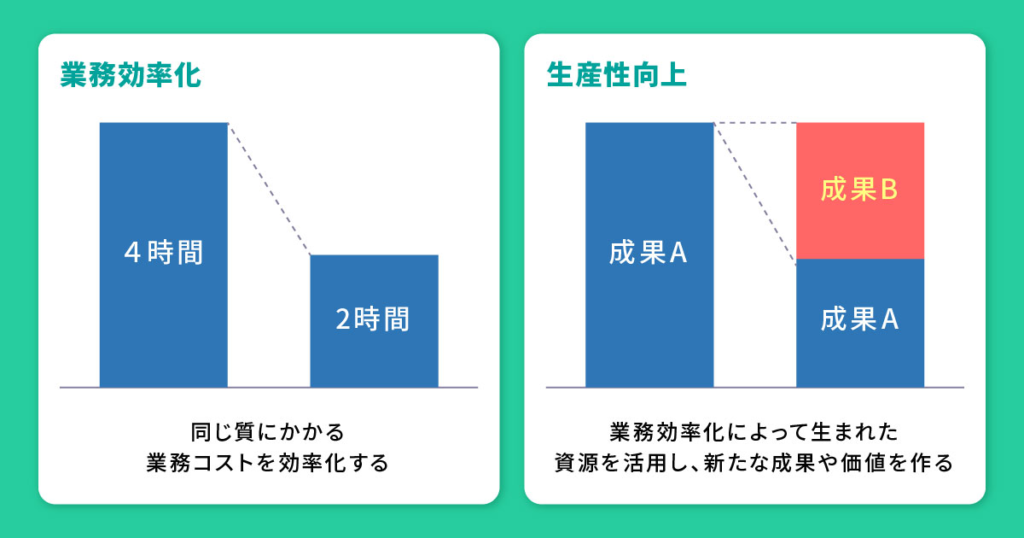

一方、生産性と混同されやすい言葉の一つとして業務効率化という言葉があります。業務効率化とは、与えられた業務内容にかかる時間や工数、コストをできる限り削減する取り組みを指します。

業務効率化は生産性向上のための一つの施策

業務効率化と生産性向上という二つの言葉の大きな違いとは、新規に成果や価値を生み出すことを目的とするかどうか、という点にあります。生産性向上とは、先の通り限られた資源の中で新しい成果や価値を生み出すことを指しますが、業務効率化では業務における時間や経済コスト削減を目的とします。つまり業務効率化とは、生産性向上に必要な資源の確保を行うための一つの手段です。

業務効率化についてはこちらの記事でも紹介しています。

生産性向上がもたらすメリットとは?

企業が利益を生み出し、成長するにあたって生産性向上は必須です。それでは、企業が生産性向上を追求することによって社員へもたらされるメリットとは何でしょうか?

社員にとってのメリットとは?

働く上でのモチベーションの向上とワークライフバランスの改善に繋がります。

なぜモチベーションの向上に繋がるのか?

社員一人ひとりが業務効率化を主体的に考えて取り組むことで、各々の成長に期待できるためです。また、生産性の向上が顧客対応の品質を上げます。特に直接顧客と関わる仕事では、より大きな期待に答えることで成果を実感しやすくなるでしょう。

なぜワークライフバランスの改善に繋がるのか?

現在かかっている工数を見直して、大きな成果や価値を生み出す仕組みを作るため、結果として長時間労働の防止にも繋がる期待も持てます。無理なコストカットだけでなく、適切かつ持続可能な方法の中で取り組むことがポイントです。

企業が生産性向上を行う上で発生しやすい課題とは?

生産性向上を行う上で発生しやすい課題として、マルチタスク化が挙げられます。

なぜマルチタスク化が課題になるのか?

マルチタスクとは、複数の業務を同時進行することを指します。マルチタスクは、業務内容や担当する社員のスキルによって大きく向き不向きが分かれ、負担増のために生産性を下げるリスクもあります。そのため、マルチタスク化を検討する際は、事前に計画を立てて適材適所の人員と業務内容を割り当てましょう。

生産性向上のために必要な取り組み

ここまでは生産性向上を取り入れるメリットや課題を紹介しました。では、どんな順序を踏んでどのように取り組めばよいのか紹介します。

- 業務内容の棚卸し

- アウトソーシング

- 働き方の見直し

- オフィス環境の見直し

1.業務内容の棚卸し

まずは、現状の業務で発生している無駄な箇所や課題を洗い出すために、棚卸しを行ないましょう。棚卸しのポイントは全体最適化を目的に、各々の担当業務内容だけでなく、担当部署や会社単位で俯瞰して行うことです。棚卸しが完了したら、見直しやカットが必要な業務内容を抽出し、改善方法を検討してみましょう。

2.アウトソーシング

アウトソーシングとは、社内業務の一部を社外で請け負ってもらうサービスです。先の棚卸しで明確になった業務の一部を、社外に委託することも検討しましょう。アウトソーシングの対象範囲を決める際は、基幹事業に関わるコア業務は社内、それ以外のノンコア業務は社外など、分けて検討してみるとよいでしょう。

3.働き方の見直し

アウトソーシングの導入と平行して検討したいのが、働き方の見直しです。1.の業務内容の棚卸しや2.のアウトソーシングを通じて、リモートワークの導入可否なども合わせて考えてみましょう。社員の要望を拾うことが前提となりますが、リモートワークやABWといった多様な働き方の導入検討も生産性向上の一環となります。

リモートワークについてはこちらの記事でも紹介しています。

ABWについてはこちらの記事でも紹介しています。

4.オフィス環境の見直し

最後に紹介するのはオフィス環境の見直しです。従業員のモチベーションの部分や、多様な働き方に合わせてオフィス環境を見直すことも生産性向上に繋がります。例えば、フリーアドレスの導入一つを取り入れることが現状の課題解決に寄与する可能性もあります。

フリーアドレスについてはこちらの記事でも紹介しています。

生産性向上を行う上での注意点とは?

全体最適化を意識し、目的を明確化しましょう。生産性向上は会社全体で利益を上げるための手段の一つです。そのため、会社全体の課題を抽出し、全体最適化を考えることが重要です。社員一人ひとりが生産性向上の目的を理解することが、全体最適化の一歩となるでしょう。

生産性を上げるオフィスづくりなら「ソーシャルインテリア」にご相談を

生産性向上のためには、業務効率化を計りつつ、それぞれの企業ごとの課題を見つけて的確な対策を取ることが重要です。

ソーシャルインテリアはオフィス構築をトータルサポートしており、企業規模や業種に合わせた最適なプランをご提案します。生産性向上が上手くいかない時は、オフィス環境を見直してみましょう。空間デザインから家具選定までワンストップで対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。