こんにちは!第四話のテーマは「身体で考える」です。

「考える」と聞くと、頭の中だけの作業だと思いがちですが、実は人間の思考は身体や環境との相互作用の中で生まれます。前回も少しお話したことですね。そして、今回のテーマである身体を通して考えることが、ウェルビーイングを高める大切な鍵になるという話をしたいと思います。

身体の声を聞く

私たちはつい「頭で頑張る」ことに偏りがちです。けれど、肩のこわばりや息苦しさ、逆にワクワクする感覚は、身体が発しているシグナルです。これを無視して働き続けると、集中力も創造性も摩耗してしまいます。

心理学者アントニオ・ダマシオは『デカルトの誤り』で、身体感覚が思考の判断を支えると言っています。身体の声に耳を澄ませ、自分を「ととのえる」ことこそが、思考の質を高める第一歩なのです。

五感をひらく

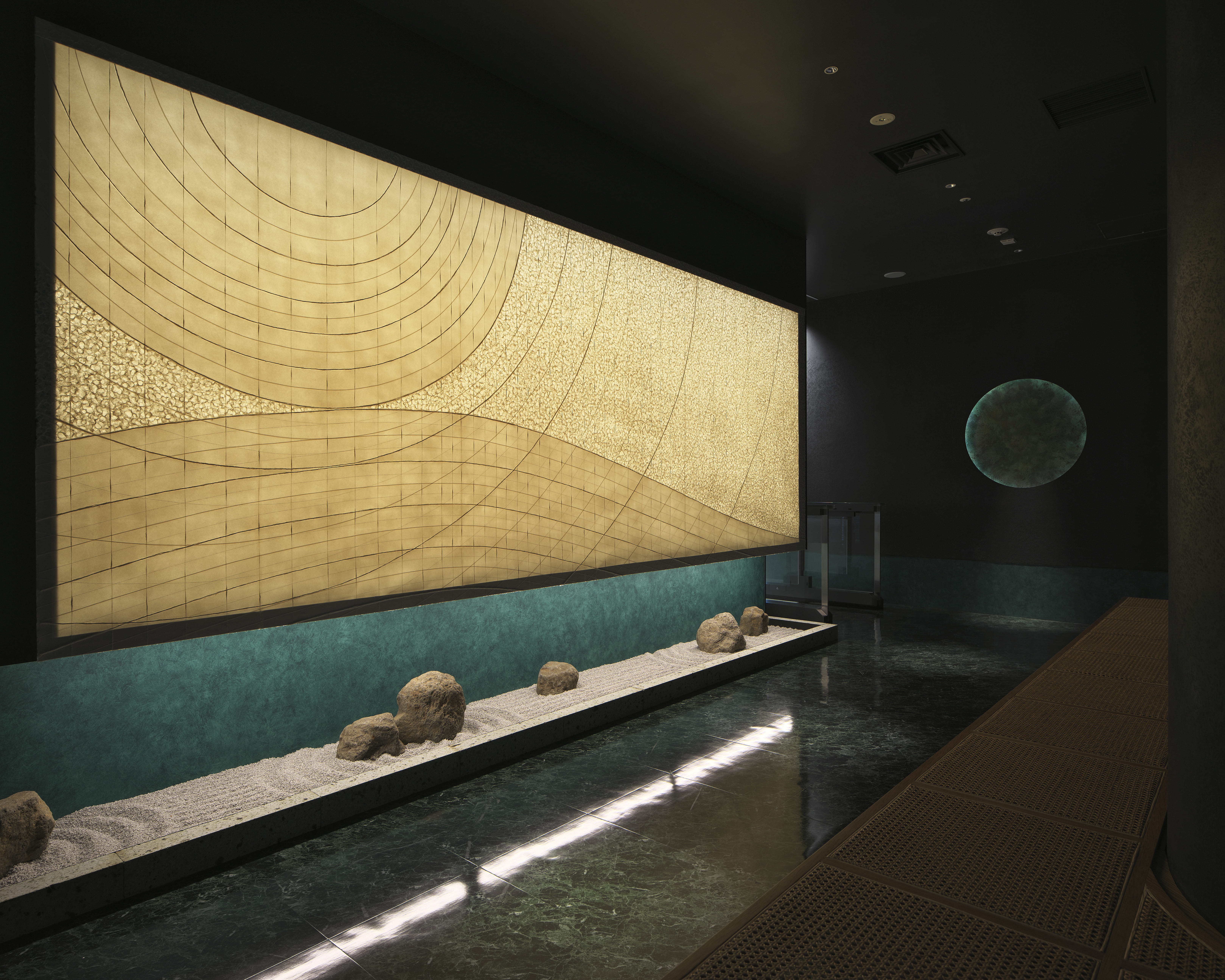

静かな場所だと自然に集中できたり、木々の匂いで気持ちが落ち着いたりするのは偶然ではありません。人間は常に、視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚を通じて環境と対話しています。無意識であることが多いので、その価値に気がつきにくいのです。

スタンフォード大学の研究(Oppezzo & Schwartz, 2014)では、歩行が創造的思考を大幅に高めることが示されました。散歩中にアイデアが浮かぶのは、風や景色といった五感への刺激が脳を活性化するからです。

また、MITメディアラボの研究でも、空間の明るさや音環境が人の感情や生産性に強く影響することが報告されています。つまり、五感をひらくことは「気分(感情に起因する)」だけでなく、思考のプロセスとその生産性を支えているのです。

動くことで考える

「歩きながらの方が良いアイディアが出た!」という経験はありませんか?

これは科学的にも裏付けられています。歩行によって血流が促進され、脳の前頭前野が活性化し、柔軟な発想が生まれやすくなるのです。

また、スウェーデンの研究(Oppezzo & Schwartz, 2014と並行して紹介されることが多い)では、立って仕事をする人の方が会議の効率や創造性が高まる傾向があると示されています。つまり、「座り続けること」こそが、発想を狭める最大のリスクなのです。最近、昇降デスクが増えてきたのは、創造性を上げるのにも有効ですね。

自分を研ぎ澄ます

呼吸や姿勢を整えることもまた、思考を研ぎ澄ます手段です。マインドフルネス瞑想の研究(カバット=ジンらによるMBSRプログラムなど)では、わずか数週間の実践で集中力や感情の安定が高まることが示されています。

深呼吸ひとつで気持ちが切り替わり、背筋を伸ばすだけで視野が広がる。こうした小さな実践の積み重ねが「今ここ」を愉しむ力を育て、ウェルビーイングの基盤となります。実は瞑想はそんなに簡単にはできないので、まずは呼吸と姿勢を意識するところからですね。

身体知が導くウェルビーイング

「身体で考える」とは、身体と心をひらき、環境との対話を通じて知を育むことです。頭だけで考えると「成果を出さなきゃ」という思考に偏ります。でも身体で考えると、「今ここを愉しむ」ことが自然にできるようになります。僕も、自然と自分に耳を傾けて再考することで、「そもそも何の為にこの仕事をやってたんだっけ?」という発想になり、全く別のかつ本質的な課題に向かうことができた経験が多々あります。

身体を研ぎ澄まし、五感をひらき、自分の声を聞くこと。それは、働く人のウェルビーイングを静かに、でも確実に育てていき、創造性も高めるプロセスなのです。

長くなってしまいました。今回はこのあたりで。

次回は「自然を感じる」をテーマに、環境と人間の感覚のつながりをさらに深掘りしてみたいと思います。お楽しみに!

合同会社Naka Lab. 代表 / 京都工芸繊維大学 名誉教授

知識情報社会における建築・都市をテーマに様々な活動と研究を行う。

特にこれからのワークプレイスに力を注いでおり、企業や協会と共同で次世代の働き方とワークプレイスを模索する活動を展開している。

また、新世代クリエイティブシティ研究センターセンター長(2018年まで)、日経ニューオフィス賞審査委員、国道交通省オフィスの知的生産性研究委員会建築空間部会主体研究WG主査、国道交通省次世代公共建築研究会新ワークプレイス研究部会長、長崎新県庁舎、兵庫県庁舎など多くの自治体のアドバイザーなどを務める。