こんにちは!第三話のテーマは、「気持ちの良い場所で働く」です。さっそく始めますね。

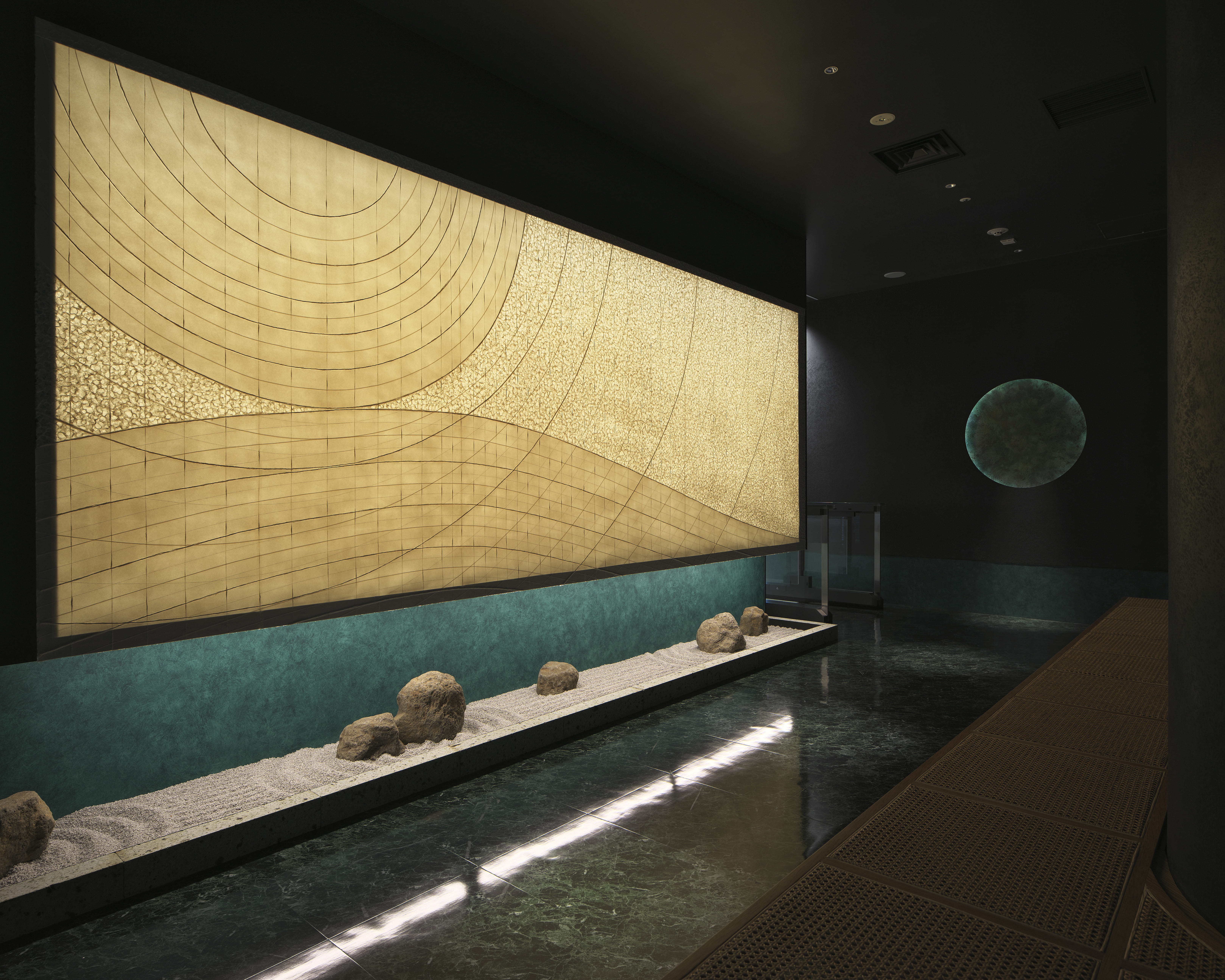

「気持ちの良い場所で働きたい」って、とても大切な感覚だと思うのです。私たちは、思っている以上に自分のいる環境に影響を受けています。静かな図書館にいると自然と集中できたり、緑の多いカフェにいるとリラックスできたり。人は気づかないうちに、周囲の空間、光や音、色彩、温度、そして空気感に反応しながら生きています、つまり、環境と相互に作用しているのです。実は、「人間の行動と空間の相互作用」は、僕の長年の研究テーマだったりしますw。

でも日々の仕事に追われていると、そうした「場」の力に鈍感になってしまいます。空間が私たちに与える影響に無自覚なまま、「とりあえず目の前の席で…」と流されてしまう。でも本当は、「今の自分にとって、どんな場が心地よいのか?」を問いながら、環境と対話するように居場所を選び取ることが、とても大事だと思うのです。

ワクワクする場所に身を置くと、人は自然と前向きになります。お気に入りのカフェや、陽射しの気持ちよい窓際、木陰のベンチ——自分が気持ちよくいられる場所は、集中力や創造性を高めてくれます。オフィスの中でも気分や仕事の内容によって選べる複数の場があるだけで、心理的自由度が高まり、感情のリズムも整ってきます。自分の固定席が欲しいなんて言ってる場合じゃないのですw。

最近、「ABW」が流行ってますよね。僕は、とても良いことだと思ってます。業務内容や気分に応じて、自分で働く場所を選ぶスタイル。集中したいときは静かなスペースへ、会話しながら進めたいときはカジュアルなエリアへ。そうやって“自分にフィットする場”を選ぶことで、仕事の質も、気持ちの余白も、きっと変わってきます。

もうひとつ注目したいのが「移動」の価値。場所を選ぶことには移動が伴います。実は、移動が面倒で常に同じ場所つまり固定席を望む人が多いのが現実です。「移動=無駄」と思いがちですが、実は移動すること自体にも意味があります。マイアミ大学のアーロン・ヘラー博士の研究(Nature Neuroscience, 2020)では、移動距離の長い人ほどポジティブな感情が増し、違う場所に行くと脳が活性化することが示されています。移動には、心と脳をリフレッシュさせる力があるんです。

さらに、移動は「思考を切り替えるチャンス」でもあります。社内の仲間が頑張っている様子を見ながらの移動、駅までの徒歩時間や電車の揺れ、道端の草花や風の匂い。そんな些細な感覚が、知らないうちに自分の内側に余白を作り、目の前の仕事が違う視点で見れるようになります。だから、移動は単なる“移動手段”ではなく、“自分のいる世界を感じ直す時間”でもあるんです。

ABW的な働き方は、「どこでも仕事ができる」ことに加えて、「どこで働きたいかを選ぶ」ことに意味があります。その時々の自分の状態を見つめ、環境と対話しながら働く場所を変える。そうすることで、自分自身の感情や集中力、さらには創造性が引き出されていきます。

「場に無自覚に流されるのではなく、環境と対話しながら居場所を選び取る」――これは、働くことを“受け身”から“能動”に変えて、ウェルビーイングを向上させる第一歩なのです。

今回は、ここまで。

次回は、「身体で考える」をテーマに、五感をひらき、思考と身体をつなぐ働き方を考えてみたいと思います。お楽しみに!

合同会社Naka Lab. 代表 / 京都工芸繊維大学 名誉教授

知識情報社会における建築・都市をテーマに様々な活動と研究を行う。

特にこれからのワークプレイスに力を注いでおり、企業や協会と共同で次世代の働き方とワークプレイスを模索する活動を展開している。

また、新世代クリエイティブシティ研究センターセンター長(2018年まで)、日経ニューオフィス賞審査委員、国道交通省オフィスの知的生産性研究委員会建築空間部会主体研究WG主査、国道交通省次世代公共建築研究会新ワークプレイス研究部会長、長崎新県庁舎、兵庫県庁舎など多くの自治体のアドバイザーなどを務める。