目次

フレックスタイム制とは

出社と退社の時刻を会社が一律に決めるのではなく、一定の範囲で自分で選べる働き方です。たとえば朝8:00に来て早めに上がる日もあれば、混雑を避けて11:00に出社する日もあります。企業ごとに細部は異なりますが、日ごとの始業・終業を調整できるという点は共通です。

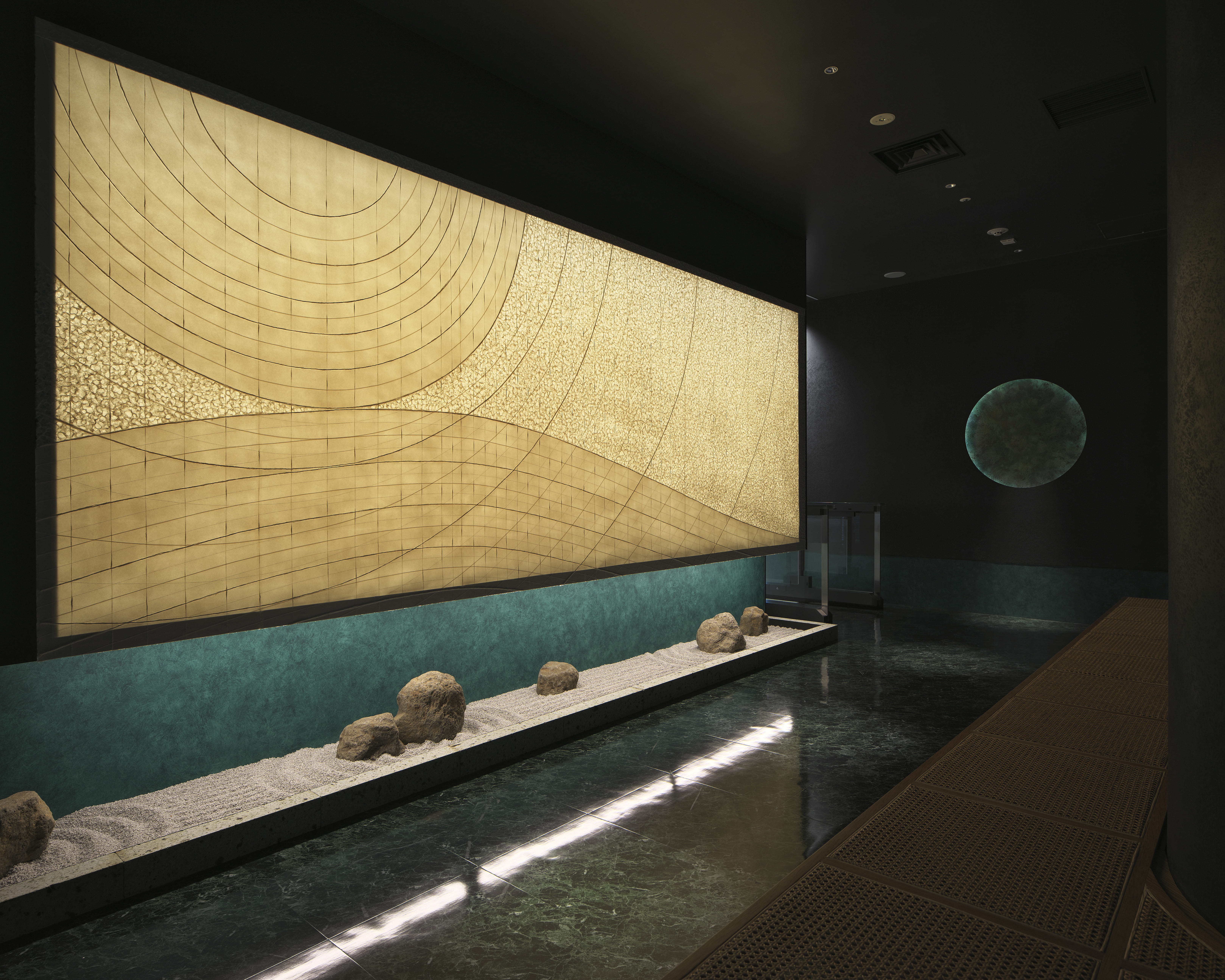

固定時間制との違い

フレックスタイムを採用していない企業の多くは固定時間制を採用しています。例えば9時始業・18時終業といった決め方です。夜勤などを含む交代制の勤務形態だったとしても、勤務時間があらかじめ決められている場合は固定時間制となります。

これに対してフレックスタイム制は、決められた範囲の中で各自が始業と終業を選べます。日によって前倒しも後ろ倒しもできるため、通勤や家庭の都合に合わせた調整がしやすくなります。

なお、仕事の進め方や時間配分を広く個人に任せる裁量労働制とは制度の趣旨が異なります。

コアタイムと働き方のイメージ

フレックスタイムを採用している企業の中には、11:00-15:00など全員がそろう時間帯としてコアタイムを設け、その時間帯の出社を義務付けているところもあります。

朝型の人は7:00に始め、コアタイムを含んで夕方に早めに切り上げます。混雑を避けたい人は11:00に始め、業務が終了してから遅めの時間に退勤します。

この設計にすると、朝と夕方の在席が分散し、昼の時間帯に打合せを集めやすくなります。もちろん、コアタイムを定めていない企業もあります。

フレックスタイムはどのような職種で導入されているか

プロジェクト単位で進む業務や、業務のタイミングが人によって異なる職種で導入されていることが多いです。来客や問い合わせの波がある部門でも、フレックスタイムで人手の偏りを調整できます。

一方でフレックスタイムでは在席が分散してしまうため、会議の実施時間帯と連絡手順をあらかじめ定める必要があります。たとえば「打合せは11〜15時を基本とする」「急ぎは電話、通常連絡はチャット、決定事項は議事録を共有する」といった運用を先に決めておくと、日々の調整がスムーズになります。勤怠については、清算期間内の不足時間の扱い、振替の方法、月中の確認タイミングを就業規則や勤怠規程に記載し、対象者に周知します。評価や時間外の取り扱いも同様に規定し、制度と矛盾が生じないよう整えることで、現場の混乱を防ぐことができます。

フレックスタイム制を導入する流れ

ルールを設計する

最初に目的を言語化します。導入の理由(採用・定着・混雑回避・生産性向上など)をはっきりさせておくと、開始後に達成度を振り返れます。次に、対象とする部門や職種、コアタƒイムの有無と時間帯、始業・終業の決め方、休憩や中抜けの扱い、深夜・休日の取り扱い、清算期間(勤務時間の過不足をまとめて精算する区切り)を決定します。

労使協定を締結して提出する

フレックスタイム制の導入には、労使協定の締結が必要です。協定では、清算期間、清算期間における総労働時間、標準となる一日の労働時間、コアタイム・フレキシブルタイムの時間帯などを定めます。清算期間を一か月を超えて設定する場合は、労使協定届の提出が必要になります(締結は常に必要、届出は清算期間が一か月超の場合に必要)。就業規則の改定と合わせて、締結と届出を期限内に完了させます。

制度を周知して運用を始める

規程と協定が整ったら、対象者に制度の目的と内容、勤怠システムの操作、申請の流れを説明します。導入初日から迷わないように、事前に想定される質問(清算期間内の不足時間の扱い、振替の方法、残業の申請、休憩・中抜けの申請など)への回答をまとめ、説明資料とあわせて配布します。問い合わせ窓口と対応の期限も明示し、導入前に確認の場を設けると定着が早まります。導入後は、当初の目的に対する進捗を定期的に見直し、必要に応じて見直しを検討します。

フレックスタイム制で見落とされがちなポイント

フレックスタイムを導入すると、出社の時間帯が広がり、在席のタイミングが変わります。あわせて見直したいのが、席数の考え方と空調の運用です。

席数をどのくらいにするか

出社時刻が分散すると、同じ人数でも時間帯ごとの在席人数に差が出ます。フレックスタイムの導入後に席数や席種を大きく変えるのは負担が大きいため、導入前に実際の利用状況を計測し、席数の基準を出します。まず直近数か月の入退館記録や座席予約、会議室の稼働から、混み合う時間帯の在籍数を把握します。常設の席数は、最も混み合う時間帯を基準に適度な余裕を加えて決めます。リモートの比率、外出の多さ、来客や委託の滞在も考慮に含めます。

またフレックスタイムでは昼の時間帯に打合せが重なりやすく、会議スペースが足りなくなることがあります。固定の会議室だけでなく、可動パーテーション等で一時的に区切れる場所を用意しておくと、混雑が続く時間帯でも対応できます。

来客が集中する曜日や時間帯が分かっている場合は、臨時の来客席を設けられるよう、増設しやすい椅子や簡易テーブルを保管しておきます。席の使い方や片付けの手順は簡潔に示しておくと良いでしょう。

オフィスのフレキシブル性を高めるアイデアとして、こちらの資料もぜひ参考にしてください。

空調は効率的か

始業と終業の時間帯が分かれると、在席する場所や時間も一定ではなくなります。フロアの空調を一括管理するのではなく、エリアごとに運転の入切を分ける考え方にすると扱いやすくなります。たとえば朝は人が集まる場所だけ先に動かし、昼前後の動きが増える時間は温度だけでなく風量の調整も意識します。会議室は予約の少し前にオン、終了後はオフにするなど、時間の基準をそろえておくとムダを抑えられます。深夜は必要な箇所だけを稼働させ、使わないエリアは止めます。

次に、体感温度の違いへの対応を検討します。外回りが多い人と内勤中心の人では感じ方が異なるため、エリアの空調設定を頻繁に動かすのではなく、個人で調整させることが基本です。デスクファンやひざ掛けの使用を許可し、直射日光や吹き出し口に近い席の配置を見直し、着脱しやすい服装を勧めます。こうして個別の調整を推奨すると、フロア全体の空調設定を頻繁に調整することなく、過ごしやすさを保ちやすくなります。

換気は二酸化炭素濃度を目安に管理します。担当者が値を記録し、上がりやすい時間帯や部屋を把握します。値が上がる時間帯や会議が続く部屋が分かれば、その時間だけ換気量を増やす、会議の入れ方を間引く、扉の開放や機械換気の強運転を組み合わせるといった対処を検討できます。温度と換気は別々に考えるのではなく、同じ点検の場で一緒に確認し、必要な調整をまとめて決めるとスムーズに運用できます。

運転の実績と電力使用量は月ごとに見直します。曜日や時間帯の傾向に合わせて、起動・停止のスケジュールや換気を調整し、快適さと電力コストの両立を図ります。

まとめ

フレックスタイムは、通勤の混雑を避けたり、その日の予定に合わせて始業・終業を調整しやすくなる働き方です。最適な形は会社ごとに違いますが、何を優先するかを整理できれば検討を進めやすくなります。

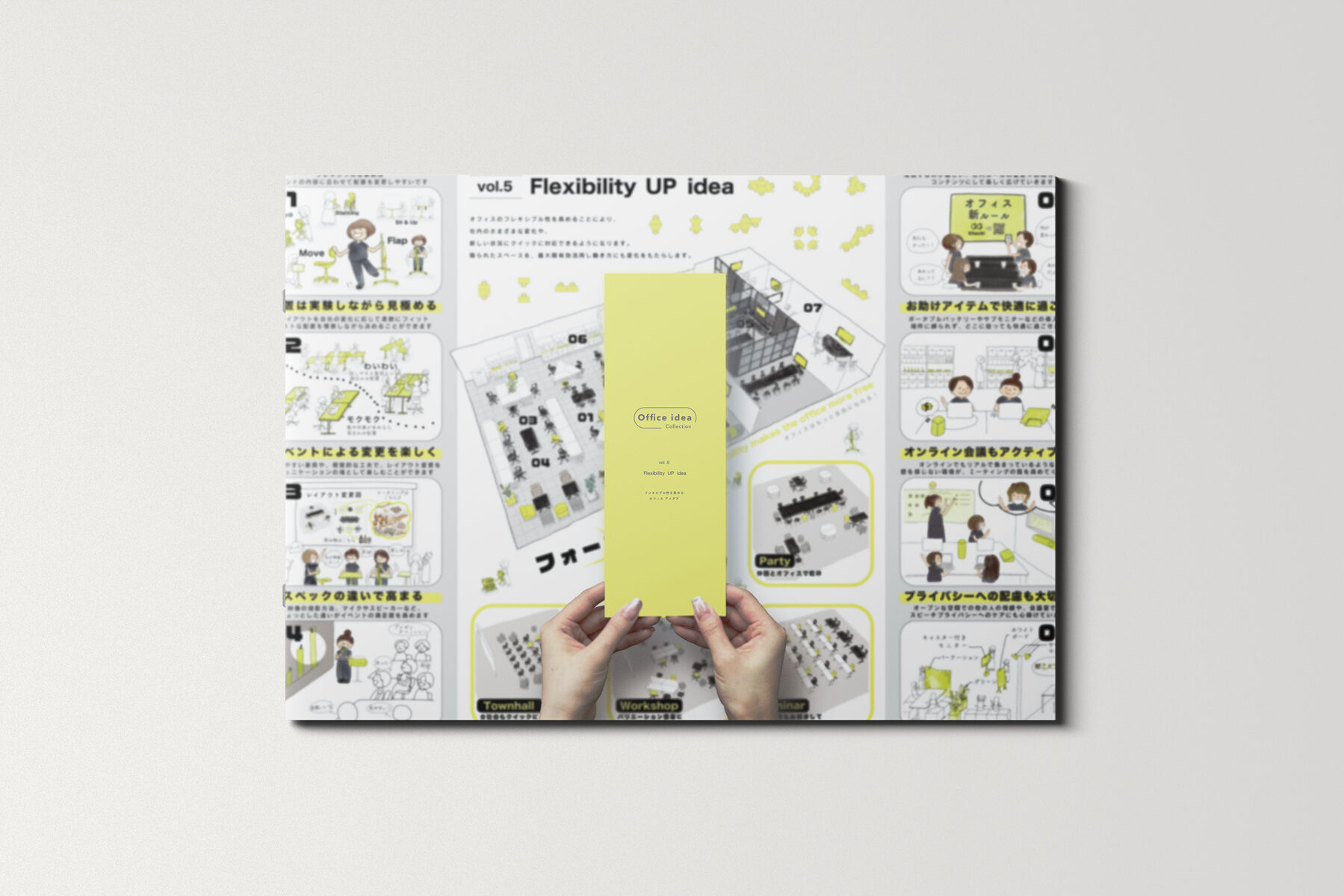

また、席数の考え方や空調・換気の運用はオフィスの設計にも関わります。フレックスタイム制の導入と合わせて、オフィス空間も同時に検討することが重要です。

ソーシャルインテリアは、各社の状況に合わせたオフィスづくりを提案します。フレックスタイム制の導入に合わせてオフィス空間も検討してみませんか。

また課題別事例集では、よくある課題の整理と対応例をコンパクトにまとめています。こちらもぜひご参考にしてください。