第一話では「ウェルビーイングって、“今ここにあるその瞬間を愉しめている”感覚じゃない」という話をしました。

では、どうすれば“今ここ”を愉しめるのか?今回はそのヒントを「仕事を楽しむこと、その為に仕事のリズムを整えること」に探ってみようと思います。

私たちは、仕事は辛いものであり、働くことを「我慢」と捉えていないですかね?成果を出すため、評価を得るためにひたすら頑張り続ける。でも、それって息苦しくないですか。それは、リズムのない状態。つまり、ずっと吐いて、吸えていない呼吸のようなもの。仕事を自分のリズムで整えることができたらどうでしょう?

きっと、働くこと自体が“生命のリズム”とつながって、もっと自然なものになっていくと思うのです。

身体は「ずっと集中」できるようには設計されていないですよね。約90分周期で訪れる集中と弛緩の波、ウルトラディアン・リズム。これを無視して突き進むと、思考も感情も摩耗します。だからこそ、波に乗ることが大切。潜ったら、浮かび上がる。これは単なる時間管理ではなく、“生命の律動に従う”という感覚。音楽だって、休符があるから美しい。

仕事にも“間(ま)”が必要なのです。

日常に“非仕事”の時間を挿し込むことも有効です。コーヒーを淹れる、散歩をする、何気ない会話を楽しむ——そんな時間が創造性を生むこともありますよね。脳科学では、何もしていない時に働く「デフォルト・モード・ネットワーク」が、アイデアの源泉になると言われています。

働き方のリズムを1日単位だけでなく「週」「月」「年」といった時間のレイヤーで整えることも大事です。週の中でメリハリをつけたり、季節に合わせて働く時間帯や場所を変えたり、年単位で繁忙期と充電期の波をデザインする。こうした工夫が自分のリズムを整えることに繋がります。

仕事のクオリティが上がっていくと、仕事と遊びの境目が分からなくなります。遊びのような仕事、仕事のような遊び。真剣な雑談、気づきのある雑務——それらが交差し、混じり合っていくと、働くことは「呼吸」のような生きるための営みになっていきます。

自分の内なるリズムに耳を澄まし、それに沿って仕事を整えていく。こうした働き方を続けるうちに、少しずつ「今ここ」を愉しめるようになります。評価や成果に左右されず、「今の自分で大丈夫」と思える感覚。それが、ウェルビーイングです。

ウェルビーイングとは、誰かに与えられるものではなく、日々の小さな整えから静かに育つ“内なる静けさ”。それは、自分のリズムで働き、働き、生きることそのものが、喜びへと変わっていくプロセスだと思うのです。

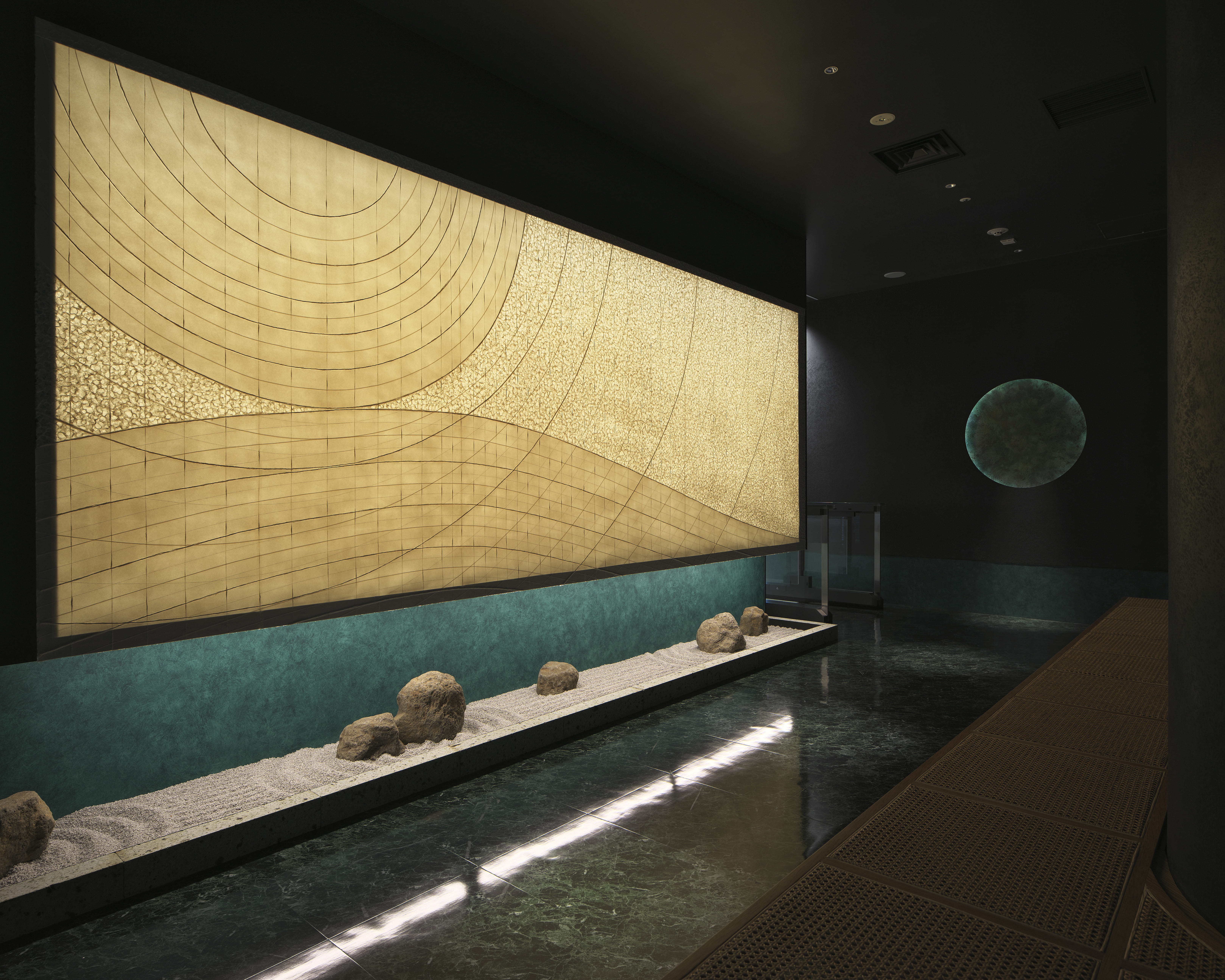

今回はこのあたりで。次回は、「気持ちの良い場所で働く」について、場所と感情のつながりを掘り下げてみたいと思います。

意味不明でしたかね(笑)。質問、大歓迎です。

ではでは。

合同会社Naka Lab. 代表 / 京都工芸繊維大学 名誉教授

知識情報社会における建築・都市をテーマに様々な活動と研究を行う。

特にこれからのワークプレイスに力を注いでおり、企業や協会と共同で次世代の働き方とワークプレイスを模索する活動を展開している。

また、新世代クリエイティブシティ研究センターセンター長(2018年まで)、日経ニューオフィス賞審査委員、国道交通省オフィスの知的生産性研究委員会建築空間部会主体研究WG主査、国道交通省次世代公共建築研究会新ワークプレイス研究部会長、長崎新県庁舎、兵庫県庁舎など多くの自治体のアドバイザーなどを務める。