オルガテック東京(ORGATEC TOKYO)は、オフィスづくりに関わる家具・マテリアル・ICTテクノロジーなどの最新トレンドが集まる国際展示会です。

2022年に日本で初開催されて以降、建築家やデザイナー、デベロッパーなど多くのプロフェッショナルから注目を集め、年々その規模と注目度を高めています。本レポートでは、空間構築の専門家であるソーシャルインテリアが、オルガテック東京2025での多彩な出展ブースや展示テーマをもとに、「これからのオフィス像」を読み解きます。

目次

オルガテック(ORGATEC)とは?|世界最大級のオフィス家具見本市

オルガテック東京は、70年以上の歴史を誇るドイツ・ケルン発の世界最大級オフィス展示会「ケルン国際オフィス家具専門見本市」を、日本に展開したイベントです。

第4回目となるオルガテック東京2025は、6⽉3⽇から5⽇まで東京ビッグサイトで開催され、国内外から約160のブランド・メーカーが出展。来場者は約45,000人にのぼり、前年を上回る盛況となりました。

主催・ケルンメッセ代表の髙木誠氏は、「今年は各出展者が空間構成や演出に力を入れ、自社ブランドを“体感”として伝えるブースが多く見られた」とコメントしています。

情報をただ“提示する”のではなく、“語りかける”ような表現へ――。展示会そのものの進化も強く印象に残りました。

会場では、建築・インテリア・空間デザインなど専門性の高い分野の来場者が多く、展示ブースや製品に対して真剣な眼差しを向ける姿が数多く見られました。

海外からのビジターの姿も多く、オルガテック東京が国際的にも注目される展示会として定着しつつあることがうかがえます。

セミナーやパフォーマンスなど体験型コンテンツも充実しており、五感で楽しむ展示会としての可能性も感じられる内容でした。

BORDERLESS化するワークスペースとワークスタイル

出社回帰の流れが進む今、オフィスは”ただ出社する場所”ではなく、”働く人にとって価値ある時間を過ごせる空間”であることが求められています。

髙木氏は今年のオフィスづくりのトレンドについて、「働く人が自然体で過ごせること、そして人や思考が有機的につながるような空間が求められている」とコメント。

その鍵となるのは、過度に整った空間ではなく、“余白”や“ゆらぎ”をあえて残した構成です。偶然の会話や、ふとしたひらめきから生まれるアイデアなど、偶発的なつながりを活かす設計が注目されています。

さらに、特別展示「BORDERLESS ~オフィスは私へ~」については「ユニバーサル設計や音環境への配慮、ニューロダイバーシティへの対応、多様なワークスタイルなど、誰もが“自分らしく働ける場所”としてのオフィスが模索されている」と語ります。

今回の展示では、そうした“境界を超えるオフィス”のあり方を、多角的に探る内容が展開されました。

髙木氏が「家のような居心地の良さや、趣味・感性がにじむ空間設計、ひとりの時間を大切にできる構造が、オフィスの中にも入り込んできている」と語るように、

これからのオフィスは、“職場”という枠を超えて、自宅やサードプレイスと地続きの“自分の居場所”として再定義されていく流れが加速していくでしょう。

変化し続けることを受け入れるマインドにシフトする

ここ数年のオルガテックは「SHIFT DESIGN」をコンセプトに開催されています。

「コンセプトの”SHIFT”には、変化を前向きに受け入れようとする意志が込められている」という髙木氏は、昨今の働く人が置かれた状況は、予測不能な変化が続いていく今の時代だからこそ、働く人それぞれが柔軟に思考を切り替え、新たな価値観を受け入れる姿勢へとシフトしてきていると話します。

変革の時代におけるオフィス構築のヒントは、安定性やルーティンワークから脱却し、変化を前向きに受け止められる人・もの・環境づくりにありそうです。

オフィスにおける注目トレンド|働く環境の未来を読み解く

オルガテック2025の出展ブースを巡る中で見えてきたのは、働く人それぞれのニーズに応えるオフィスづくりが、ますます重視されているということ。

オフィスは効率的に作業をする場所だったものが、リモートワークやハイブリッド勤務を経たことで人々の価値観が変わり、働く人それぞれが自分らしく居られることが重要なキーワードになっています。

企業が主体となって効率や管理のしやすさを追求する時代から、従業員一人ひとりを中心に考えた空間が、働く意欲につながる要素として見直されつつあります。

ここからは「人を中心に据えたオフィス構築」のヒントとなるアイデアを見ていきましょう。

オフィスの拡張性を高めるBORDERLESSなプロダクト

コロナ禍をきっかけに、多くの人がリモートワークを経験し、居心地の良い住空間で働けることのメリットを実感しました。ここ数年は「ハイブリッドワーク」が主流となり、働く場所の選択が個人に委ねられる風潮が続いてきましたが、その流れにも少しずつ変化が見え始めています。

すでに欧米の先進企業では、経営判断として出社を推奨する動きが強まり、場合によっては出社を基本とする方針に転換するケースも出てきています。

こうした中で、従来のように「デスクと椅子を並べるだけのオフィス」ではなく、働く人が心地よく過ごせる“居場所”としての空間づくりがより重視されつつあります。

その中で注目されているのが、暮らしの延長線上にあるような“ホームファニチャー的な感性や発想”です。

たとえば、高いデザイン性や素材のぬくもり、空間全体との調和といった要素が、これからのオフィスづくりにおいて重要なキーワードとなりつつあります。

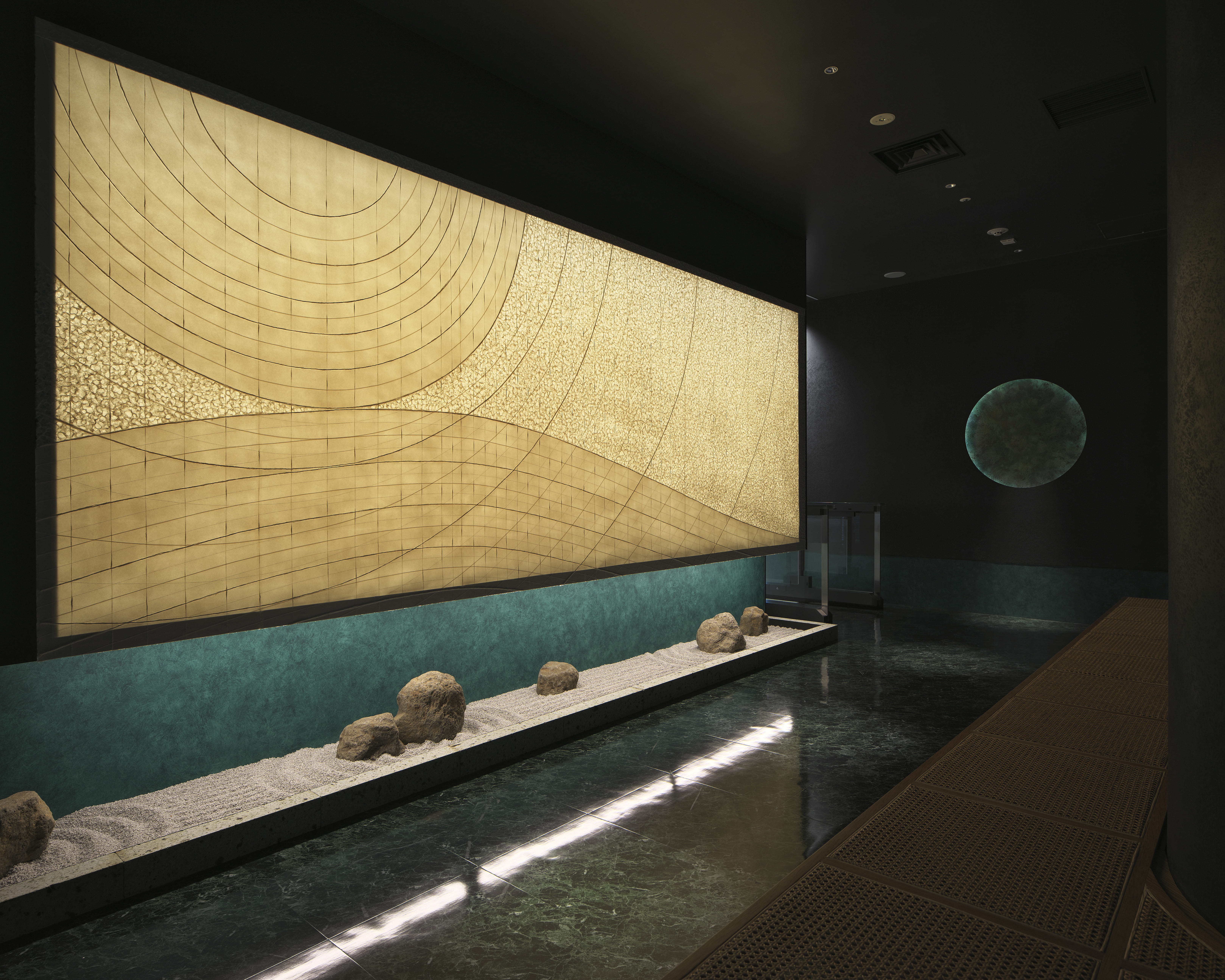

ITOKI(イトーキ)からは新ブランドNIIが初公開となり、欧米のデザイナーと協業した感度の高いインテリアにコントラクト向けの耐久性やカスタマイズ性を持たせた斬新なプロダクトが、会場内でも際立っていました。

遊び心あふれるアメリカンダイナー調のスチール家具や雑貨で知られるDULTON(ダルトン)は、独自の世界観と高いデザイン性で根強いファンを持つブランドです。今回の出展では、空間に彩りや楽しさを加える提案が印象的でした。

また、SNSで人気を集めたソファ「ロゼトーゴ」で話題のLigne Roset(リーン・ロゼ)など、これまでホームユースを主軸に展開してきたブランドが、コントラクト分野(法人向け市場)へと領域を広げていたのも注目すべきポイントです。

遮音ブースの次は半個室がブームの兆候

今回のオルガテックで目立ったのが半個室を打ち出したメーカーの多さ。その背景には昨今の建築資材の高騰で、オフィス内に会議室や個室を設けるコストが上がっていることが挙げられます。

プラス(PLUS)は、フレームとパネルの組み合わせでクローズド感を自在に調整できる「ワークピロティ」を展示。オープンとクローズドの間にある“ちょうどいい囲われ感”を体感できる設計で、「半個室でも意外と快適に話せる」「使い方次第で会議にも十分使える」といった新たな気づきを来場者に与えていました。

内田洋行は、国産地域材を活用したフレームで囲む温もりのある空間構築システム「WooD INFILL」を提案し、全国各地の木材や地元の伝統工芸を取り入れた地域の個性を活かした半個室空間を演出。

良品計画は、設置が容易な強化ダンボール製の半個室を展示するなど、会議室のあり方そのものを再定義するような提案が見られました。

DRAFTのオフィス家具ブランド「201°(ニヒャクイチド)」のブースでは、人気の個室空間「COOM」を展示。自由な席で働くスタイルが定着する中、ひとりで集中できる空間の重要性を捉えたプロダクトです。

シンプルなフォルムと落ち着いたカラーのファブリックは、さまざまなオフィス空間に自然に溶け込み、設置のしやすさも魅力となっています。

完全個室で集中しやすい環境を確保しつつ、セミオープンな“半個室”では適度な開放感とつながりを両立する空間づくり——そんなバランスの取れたオフィス設計が、今後のスタンダードになりそうです。

「座る」を軸にしたウェルビーイングなオフィス環境

オカムラは「我々の原点は“座る”にある」と語り、その思想をブース全体のコンセプトに据えていました。

長時間座る姿勢をとることが多い働く人にとって、“座る”という行為そのものを見つめ直すことは、快適に働く環境づくりの出発点といえるでしょう。

コクヨの新作「ingCloud(今冬発売予定)」は、独自の3Dウルトラオートフィット機構とハンモックメッシュ構造を組み合わせた高機能チェアです。座面・背もたれ・肘の3点が連動して可動し、体格や姿勢に合わせてしなやかにフィット。快適な座り心地を実現します。

20年以上愛され続けるオカムラの「コンテッサ セコンダ」は、座る人が無理な姿勢を取ることなく、座面や高さ、リクライニング角度を肘のレバーでスマートに調整できます。

人によって体格も座り方も異なるからこそ、柔軟にフィットするタスクチェアの存在が、これからのオフィスには欠かせません。

プラスが展示していたのは、リフレッシュを目的とした短いうたた寝専用のラウンジチェア。

ただ働くだけでなく、休息も含めて“働く時間”を支えるオフィス空間の在り方が、より広く捉えられてきていることを感じさせる提案でした。

テクノロジーで個々の利便性を追求

ICTに強みを持つ内田洋行は、従来のようなオフィス全体を一括管理するマネジメントシステムに加え、より個人のニーズや使いやすさに特化した新たなシステムも提案していました。

その一例が、現在実証実験中だというホテリングシステム。ICチップ入りの社員証を使って、座席の登録や会議室の予約ができる仕組みで、多様な雇用形態が共存する職場におけるフリーアドレスの課題解消に寄与するものです。

また、天候データを活用して空調や照明、発電まで一括管理できる中央管理システムも紹介され、快適性と省エネの両立を目指したオフィス運用の姿が提示されていました。

注目展示 |現地で見つけた気になるトピックス

今年のオルガテックでは、サステナビリティや循環型経済への貢献といった従来のトレンドを踏まえつつ、国内外のブランドによるグローバル展開を見据えた取り組みがさらに広がりを見せていました。

昨年度はイベントコンセプトの表現に特化したプレゼンテーション重視のブースが多い傾向にありましたが、今年は各ブースが自社の強みに特化したメリハリのあるブース構成が多数見られました。

来場者も企業ごとの違いや特徴が一目でわかり、オフィス構築の際に導入するメリットがイメージがしやすかったのではないでしょうか。

国産材によるFSC認証も!グローバルに認められるサステナブルな挑戦

FSC認証を受けた木材を使った家具は、サステナブルな製品としてグローバル企業を中心に広く導入が進んでいます。

一方で、日本は欧米に比べると、FSC認証の普及が遅れているとされてきました。

そうした中、カリモク家具ではFSC認証に該当する国産材を用いた、MASのチェア3脚を製作。会場に展示されたチェアは、国産材によるグローバル基準への挑戦として注目を集めていました。

またオカムラでは、国内家具メーカーで唯一、製品の化学成分を開示する国際的な環境ラベル「Declare Label」と、家具のサステナビリティ基準の最高レベル「Level 3」を取得しているチェアを計32脚展示。

サステナビリティを重視した空間づくりに貢献するラインナップとして位置づけられていました。

米国発のエルゴノミクスメーカー、Humanscale(ヒューマンスケール)では働く人々の健康や快適さを追求するだけでなく、業界をリードするサステナビリティへの取り組みで注目を集めていました。

中でも、海洋プラスチックごみや廃漁網を再利用して作られたタスクチェア、さらに優れた操作性と耐久性を兼ね備えたモニターアームも多くの来場者の目を引いていました。

2024年にはB Corp認証も取得しており、企業としての社会的、環境的責任を果たす姿勢が、展示の随所から感じられます。

また同社の展示ブースは、「展示会自体もサステナブルであるべき」という姿勢を体現するように、あえて過度な装飾を避けた極めてシンプルな空間設計が印象的でした。

無駄をそぎ落としたミニマルな構成は、製品本来の美しさと機能性を際立たせるだけでなく、同社が掲げるサステナビリティへの強い意志を、静かに、しかし確かな存在感で伝えていました。

今回の展示からも読み取れるように、今後は製品そのものだけでなく、企業活動全体を通じたサステナブルの実現がより重視されていくと考えられます。

オフィス構築においてサステナビリティへの配慮は、企業価値を高めるうえで欠かせない視点のひとつ。

グローバルで認められた認証制度に準拠した製品を選ぶことは、環境への配慮はもちろん、働く人にとっても心地よい空間づくりにつながります。

こうした選択の積み重ねが、これからのオフィスの在り方を形づくっていくのではないでしょうか。

オルガテック2025でデビューを果たしたブランド

オフィス空間の多様化を受けて、ホームファニチャーに強みを持つブランドがコントラクト領域への広がりを目指し、今回のオルガテックに初めて出展していました。

「無印良品」のブランドで広く知られる良品計画は、生活空間づくりのノウハウを活かし、法人市場への取り組みを強化すべくオルガテックに初出展。

収納小物から壁紙や床材に至るまで、オフィス空間を包括的に整えられるラインナップは、来場者にも新鮮な驚きと関心をもって迎えられていました。

こちらもオルガテックデビューとなるリーン・ロゼのブースでは、ブランドを象徴するソファ「ロゼトーゴ」の世界観を活かしつつ、「ロゼカシマ2」で応接空間を再現。オフィスなどコントラクト空間での活用を見据えた提案が注目を集めていました。

「コントラクトの引き合いが増えたことをきっかけに、オルガテックへの出展を決めた」と語るダルトンは、アメリカンダイナーから着想を得たレトロで遊び心のあるカフェテリア空間を提案していました。

機能面が充実したオフィス家具専門メーカーの製品と、コンセプトや空間デザインの表現に特化した多様なブランドを組み合わせることで、企業の”らしさ”を打ち出したオフィスづくりの選択肢が増えていくでしょう。

空間の美しさと実用をかねそろえたシームレスな新製品

来場者がこぞって集まるブースを覗いてみると、大きなディスプレイパネルに手を伸ばして何やら操作しています。

体験の中心となっていたのは、201°が今冬に発表を予定している「TD-01 / Touch Display」のプロトタイプ。空間になじむデザインと高い操作性を両立した、注目の新製品です。

この製品はWindows OSを搭載し、アプリの利用やネット接続も可能な“操作できるディスプレイ”として、表示専用から一歩進んだ使い方を想定しています。

透過ディスプレイとシームレスなフレーム、高級家具のようなベース部分が、空間演出の一部として機能する点も印象的でした。

※今回展示されていたのは試作段階のモデルであり、今後仕様が一部変更となる可能性があります。

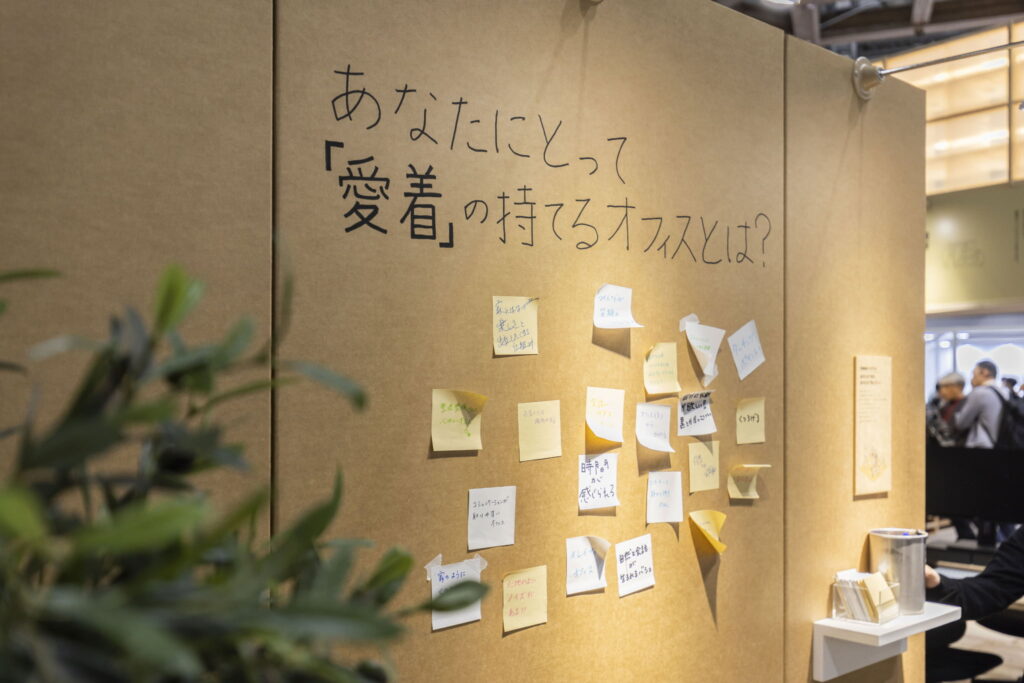

体験型展示でエンゲージメントUP

今年のオルガテックでも、来場者がこぞって参加する“体験型”の展示が数多く登場。単に製品を見るのではなく、自分の身体や思考を通してプロダクトに触れることで、より深い理解や共感が得られる仕掛けが目立ちました。

たとえば、プラスの「my イゴコチメイキング」では、オフィスにおける快適性や課題に関する問いかけに来場者が投票形式で参加。一人ひとりの“居心地”を考えるきっかけがつくられていました。

また、コクヨのingCloud体験コーナーや、オカムラのチェアマスターによる“座る”の知恵と技術の体験エリアも好評で、働き方を多角的に見つめ直す視点が来場者に提供されていました。

今年の「ORGATEC TOKYO Awards」はコクヨが返り咲き

「SHIFT DESIGN」をコンセプチュアルに表現した、デザイン性が高いブースを表彰する「ORGATEC TOKYO Awards」では、コクヨが2年ぶりのグランプリを受賞。出展者が選ぶベストブース賞にも選ばれ、ダブル受賞となりました。

選考委員を務めたデザインやインテリアの専門家からは、「椅子1脚だけで空間を成立させた展示構成」と「雲の上にいるような体験性」が、SHIFT DESIGNというテーマへのユニークなアプローチとして高く評価されました。

準グランプリには、”座る”という行為にフォーカスしたオカムラ、職場課題のソリューションを基軸に自分らしく働く重要性を問いかけたプラス、日々変化する働き方に対応する家具を提案したHIDAのブースが選ばれました。

オフィスでは人々が働くことで、常にアクションが生まれています。オフィスづくりは、箱を作って終わりではなく、日々の運営で試行錯誤しながら、よりよい環境へと改善していくことが大切であるとそれぞれの受賞ブースが示してくれています。

トレンドが導く、これからのオフィス像

オルガテック2025では、「オフィスで働くこと」の意味が、さらに深く問い直されていました。

コロナ禍を経て、オフィスは「働くための場所」から「人が集まり、アイデアや価値が生まれる場」へと変化。いまや、出社を前提としたオフィス設計が再び注目され、「行きたくなるオフィス」「愛着の持てるオフィス」をどう作るかが大きなテーマとなっています。

オフィス回帰の動きが進むいま、「出社したくなるオフィス」をどうつくるかは、多くの企業にとって重要なテーマです。

オフィスはもはや“働くための場所”にとどまらず、企業が提供する価値や体験の場として再定義されつつあります。

集中したいとき、チームで語り合いたいとき、新しいアイデアを生み出したいとき——。

働く人それぞれのシーンに応える空間づくりが、これからのオフィスに求められているのです。

今年のオルガテック東京では、そうした未来のオフィス像を照らすヒントが、数多くの展示に込められていました。

今、オフィスは再び「企業の顔」としての価値を取り戻しつつあります。

その空間がどんな体験を提供し、どんなカルチャーを育むのか——。その問いに向き合うことが、次の働き方をつくる第一歩になるでしょう。

価値観が変わるオフィスづくりの博物館 ”THE MUSEUM”

企業の個性や働き方が問われる今、オフィスは「どう働くか」をかたちにする場として、より重要になっています。

レイアウトや家具の選定だけにとどまらず、空間全体を通じて、働く人のウェルビーイングをどう高めるかが、これからのオフィスづくりのポイントです。

そんなこれからのオフィスを考えるヒントが得られるのが、ソーシャルインテリアの共創型ショールーム「THE MUSEUM」。

実際のオフィスを舞台に、家具だけでなく内装・照明・アート・アロマまで、50ブランド以上のアイテムを組み合わせた空間提案をご体感いただけます。

移転やレイアウト変更を検討中の方は、ぜひ以下よりツアーをご予約ください。